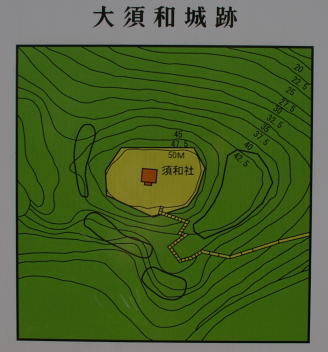

大須和城 (呉市)

大須和城へは185号線から野呂山へと向かう道中に左側に看板が掲げられており分かりやすい。登城の道は細く狭いが石段で整備され、すぐ登れる城址としてお奨めである。小規模ながらも複数の郭、堀切なども分かりやすい。本丸跡は神社が鎮座しており、地元の方がこまめに手入れをされておられるみたいだった。

以下、現地案内板より

大須和城の由来

このあたり一帯をおすわ(御諏訪)さんと呼び親しんでいる。須和社が鎮座し、祭神は建御名方命(夫)と八坂刀売命(妻)(諏訪大明神とも言っている)で武事をつかさどっている。また、大須和城の旧跡である。16世紀の初め頃には、水軍の武将として多賀谷氏・及美氏・得益氏が「仁方・川尻」を共同支配していた。多賀谷氏は蒲刈を中心に勢力を振るい、東方を代表する小早川水軍の武将である。及美氏は呉浦(今の呉市)を代表する武将である。東と西の勢力が同一の土地(仁方・川尻)で共同支配していた。この事は東と西が対立しながら、境界に当たる仁方・川尻では水軍として連携していた事を示している。

瀬戸内海地域は、平安時代末期から経済の大動脈として栄えてくるようになった。16世紀半ばのころ、カラブル神父が本国のポルトガルへ出した手紙によれば、川尻は「船長の九郎右衛門を初め多くの者が船に乗り込んでいた」とある。当時の川尻の衆は、何隻かの船に武装して乗り組み、水軍として活動していたようである。大須和城は16世紀ころの水軍の城であった。

平成15年8月 川尻町教育委員会

展望

★

登城口から本丸までの疲労度

★

# 登城 2008年2月

所在地 呉市川尻町

1:岩山城 2:丸子山城 3:龍王山城 4:大須和城 5:丸屋城

powered by 地図Z