門山城 (廿日市市)

門山城は下から見るとそれほど高くは見えないのだが、実際に登ってみると結構高い。宮島から大野にかけての眺望もよく軍事的にも重要だったのだろう。大内氏はこの城を拠点として安芸各地に進出した。陶と毛利の戦いにおいて毛利軍の吉川元春は大野氏を滅ぼし城を破壊している。

城の全体的な雰囲気はよく分からなかった。本丸部分は、はっきりと分かるのだが、尾根沿いの平坦部が郭だったのかどうかは判別出来なかった。

以下、現地案内板より

門山城跡

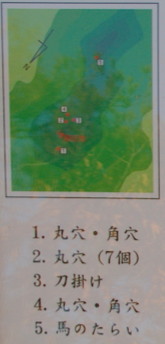

城址は城山と呼ばれている。海抜265.5mの山城で、山頂の岩を利用して諸施設をもうけていたものと思われ、山頂東端の岩には、約1.9mの間隔で、柱穴と思われるもの二個、その南の岩にも1.1mから1.07mの間隔で、丸柱の穴と思われるものが7個、東西一列に並んでいる。西端の岩の斜面には「刀掛け」と呼ばれている階段状の浅い刻みがある。

さらに、南へはり出した大岩には「馬のたらい」と言われる縦65cm横1.9m深さ30cmの水槽が彫られている。

山城の城主は、平時はふもとの館に住んで領分を支配し、自らも一族や使用人を使って田畑を作り、事ある時は一族郎党を率いて山城にのぼり、戦闘にあたった。

門山城の起源は明らかではない。鎌倉時代の末から南北朝時代にかけ、厳島神領自衛の必要上、西部から侵入する勢力に対抗するために備えられたのではないかと考えられる。

戦国時代、厳島神社の棚守佐伯房顕の日記に「大野城主弾正少弼」の名が載っている。大野氏は厳島神領衆の有力な一員であり、門山城主、大野郷の土豪でもあった。

大永4年(1524)5月、友田興藤が尼子、武田両氏と結び大内氏に叛した時、友田方であった大野弾正が大内氏と内応し、城に火をかけて武田・友田軍を敗走させている。

天文23年(1554)5月、宮内村折敷畑合戦までに、門山城は毛利方吉川元春軍によって攻められ、城は破壊され、大野氏も滅亡した。

展望

★★★★★

最寄の駐車場から本丸までの疲労度

★★★★★

# 登城2008年2月

所在地 廿日市市大野町

1:亀井城 2:門山城 3:桜尾城

powered by 地図Z